第五章 - 分治算法

约 490 个字 预计阅读时间 2 分钟

用于设计算法的一种常用技巧是分治 (divide and conquer) 算法,正如这一算法的名字,其由两部分组成:

- 分 (divide):递归结局较小的问题;

- 治 (conquer):从子问题的解构建原问题的解。

主定理

我们先介绍分治算法的时间复杂度的分析方法。其中最重要的定理是主定理 (master theorem)。具体来说,当时间复杂度的递推关系式如下时:

有

需要注意的是,这里的第二种情况还需要满足正则条件 (regularity condition), 即当 \(c < 1\) 时,对于充分大的 \(N\),有 \(a f(\frac{N}{b}) \leq c f(N)\)。

主定理的证明可以见 OI Wiki 上的介绍,证明思路是将规模为 \(N\) 的问题,分解为 \(a\) 个规模为 \(\frac{N}{b}\) 的问题,然后依次合并,直到合并到最高层。每一次合并子问题,都需要花费 \(f(N)\) 的时间。

主定理有一个重要的推论,方便我们考察何时算法复杂度可以优化到线性:

如果 \(\sum_{i = 1}^{k} \alpha_{i} < 1\),则方程 \(T(N) = \sum_{i = 1}^{k} T(\alpha_{i} N) + O(N)\) 的解是 \(T(N) = O(N)\)。

最近点问题

接下来我们介绍一个用分治算法解决的问题,即最近点问题。具体来说,这个问题给出平面上若干点的坐标,并希望找到其中欧氏距离最小的一对点。

如果存在 \(N\) 个点,那么就存在 \(\frac{N (N - 1)}{2}\) 组点对。一个简单的想法是计算出所有点对的距离,这个做法的时间复杂度显然是 \(O(N^{2})\) 的。

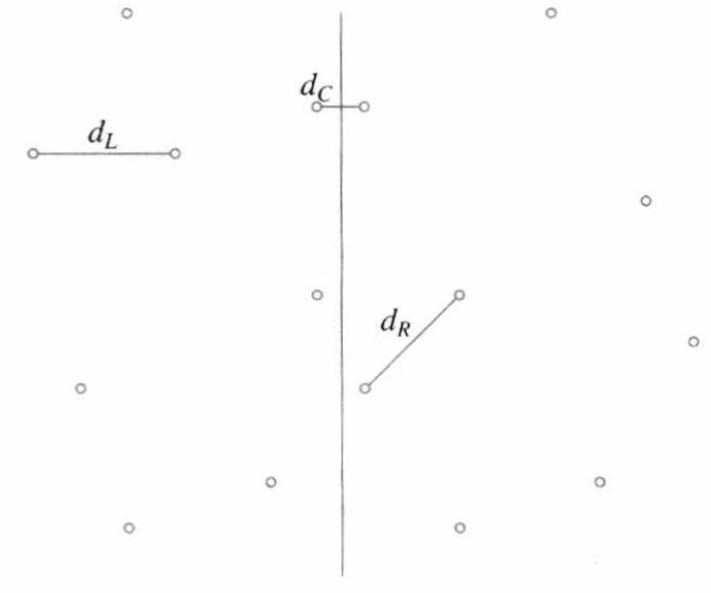

接下来我们介绍一个更高效的方法。我们先将所有点按照 \(x\) 坐标排序,然后作一条直线 \(x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}\),将点分为 \(P_{L}\) 和 \(P_{R}\) 两个部分。于是此时我们考察 3 种最近点对,分别是:

- 两个点都在 \(P_{L}\),记这个最小距离为 \(d_{L}\);

- 两个点都在 \(P_{R}\),记这个最小距离为 \(d_{R}\);

- 两个点一个在 \(P_{L}\),另一个在 \(P_{R}\),记这个最小距离为 \(d_{C}\)。

此时最终的答案就是 \(d_{L}, d_{R}, d_{C}\) 中的最小值。

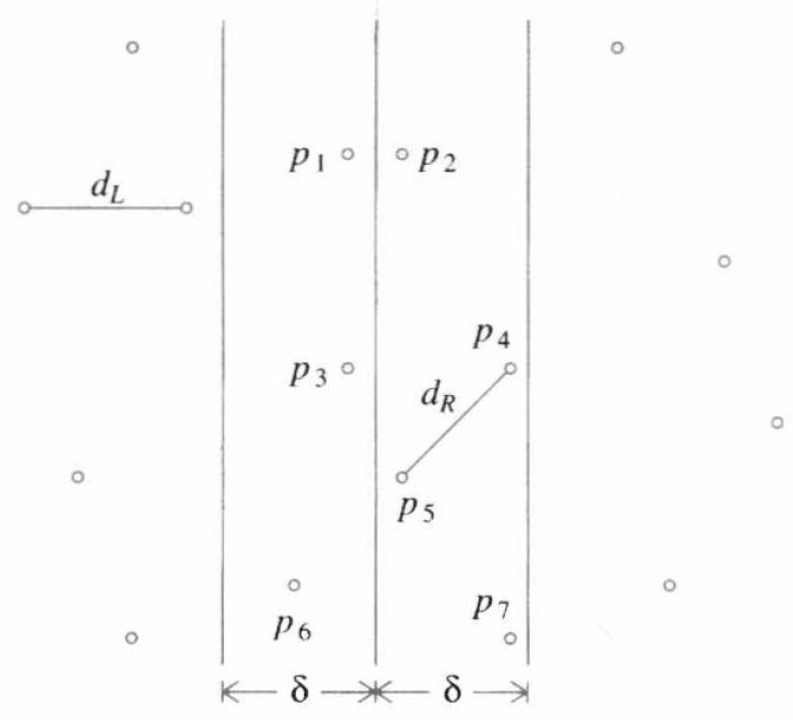

显然 \(d_{L}\) 和 \(d_{R}\) 将通过对 \(P_{L}\) 和 \(P_{R}\) 递归处理得到,我们的核心就在于高效地求得 \(d_{C}\)。令 \(\delta = \min {d_{L}, d_{R}}\),如果 \(d_{C}\) 对 \(\delta\) 有所改进,那么距离为 \(d_{C}\) 的这个点对就必然位于区域 \(x \in U(\frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}, \delta)\) 之中,我们将这个区域称作一条带 (strip)。

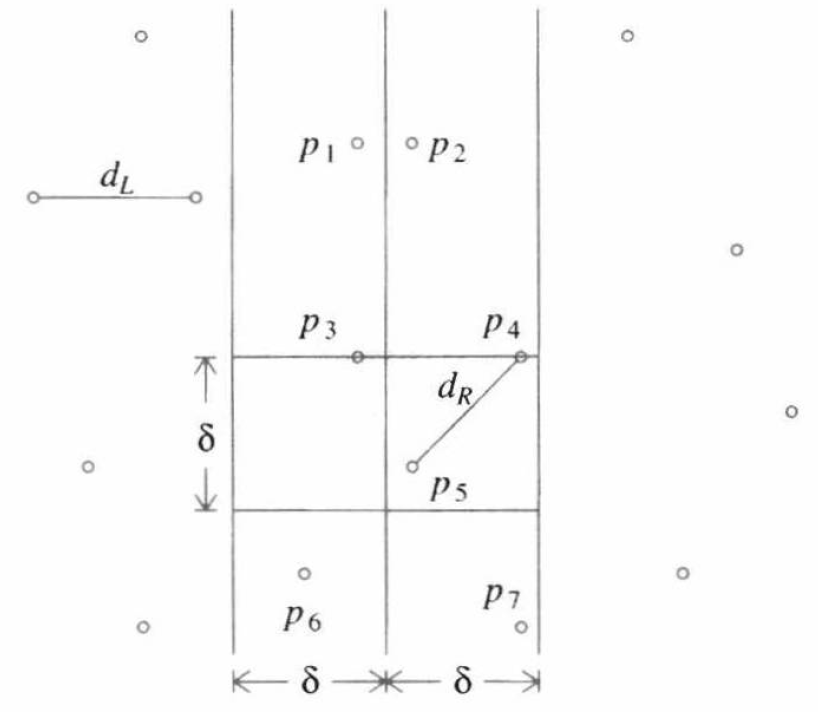

进一步地,距离为 \(d_{C}\) 的这个点对的 \(y\) 坐标差值也应当不大于 \(\delta\)。于是我们对这个带中的所有点按 \(y\) 坐标再排序,然后,每次只考察一个 \(\delta \times 2 \delta\) 的区域。由于每个这样的区域中的点的个数是 \(O(1)\) 的,于是我们就可以在 \(O(N)\) 的时间内求出 \(d_{C}\)。

最后,我们将时间复杂度写作递推式 \(T(N) = 2 T(\frac{N}{2}) + O(N)\),应用主定理解得 \(T(N) = O(N \log N)\)。这是一个更优的算法。